さらに進む覇権の多極化

https://tanakanews.com/230306multipol.htm

ウクライナ戦争の長期化で世界は、米国側と非米側に分断された状態が固定化している。

米国はウクライナ開戦後、全世界がロシアを強く敵視してウクライナに味方することを強要した。

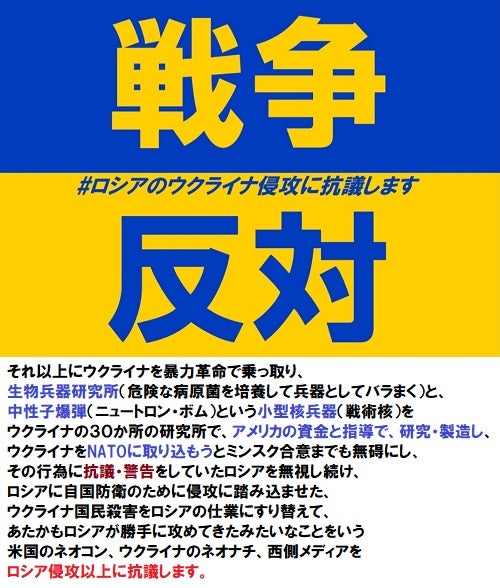

米国は2014年にウクライナの反ロシア派(主にネオナチ)をテコ入れし、政権転覆して米傀儡の極右政権に替え、ウクライナのロシア系住民を殺害弾圧し続けてロシアを怒らせ、ウクライナを内戦に陥らせた。

米国は2021年秋からウクライナ内戦を激化させ、ロシアが露系住民を守る正当防衛としてウクライナに侵攻するように仕向け、2022年2月の開戦につなげた。

ウクライナ戦争は米国の策略として起こされた戦争で、ロシアは被害者の側だ。

しかし米国側(米欧日)のマスコミは、善悪を逆転してロシアを極悪に描き、米傀儡のウクライナ軍が国内の露系住民を殺し続けたことを意図的に無視してウクライナを善玉に描く歪曲報道・プロパガンダのみに終止した。

対米従属な米国側の諸国(先進諸国。米英EU日豪NZ加)は、米国の言いなりで善悪逆転のプロパガンダを鵜呑みにし、ロシア敵視・ウクライナ支援に邁進している。

だが、米国の言いなりになる必要がない非米側の諸国は、米国のプロパガンダに乗らず、中立的な立場をとっている。

米国は、中立国もロシアの仲間とみなして経済制裁する姿勢をとった。

そのため、それまで米傀儡でないが米国と親しくして米覇権下にいた非米側諸国は、政治経済安保の全面で、米国を敬遠する傾向を強めた。

非米諸国はそれまで(とくに冷戦後)バラバラに存在していたが、ウクライナ開戦後、米国から経済制裁されても平気なように、非米側として米国に依存しない国際的な決済機構や安保体制などの世界システムを持つ必要に迫られた。

非米側の世界システムとして使えそうなものは、すでに存在していた。

BRICSや上海機構やG20、中国の経済覇権戦略である一帯一路などがそうだ。

米国は2001年の911事件(あれもさんざん歪曲報道された話だった)の後、米国に従わない国々に侵攻したり政権転覆したり経済制裁したりする単独覇権主義を振りかざした。

非米側の諸大国は荒ぶる米国に対する自衛組織として、BRICSを作ったり、中露が冷戦期の対立をすべて解消して結束して上海協力機構を作ったりした。

また2008年のリーマンショックで、ドルと米金融界が立脚していた債券金融システムが崩壊・凍結し、金融面からの米覇権崩壊が予測されたので、世界的な経済政策を決めるための事実上の最高意思決定機関を、それまでの米英傀儡組織のG7から、G7にBRICSなど非米側を加えたG20に替えることが正式決定された。

その後、米金融システム(米覇権)は米日欧の中央銀行群が始めたQEの資金注入で延命したので、G7も延命的に復権し、G20は米国側と非米側(BRICS)が対立して機能低下した。

G20は、米国側と非米側の両方の主要諸国が集まる唯一の世界機関だ(国連総会は小国と大国が対等で参加国が多すぎて詳細な戦略決定が困難)。

今後、ウクライナ戦争が長引いて米国側の結束(G7諸国の対米従属)が崩れていくと、G20の重心が非米側に移動して意思決定できる機関になりそうだ。

日本の岸田政権は、林外相に先日のG20外相会合を欠席させ、マスコミなどに非難誹謗されたが、これから米国側が衰退し、中国など非米側が台頭しそうなことを考えると、米傀儡の日本がのこのこG20に出ていって中国との無意味な対立を激化して米覇権崩壊後に困るという愚策に陥らないために、林芳正の欠席は賢明な策だった。

非米側はウクライナ開戦後、BRICSや上海機構、一帯一路などの国際機構を活用して、米国に依存せず察知もされない政治経済の国際システムの形成を進めている。

それらを推進する主導役は中国とロシアだ。

ウクライナ戦争が長引くほど、中露が主導する非米側の世界システムが発達して使いやすくなり、今はまだお試し的にゆるやかに中露と付き合って非米システムを使っている「ちょっと非米」の諸国が、しだいに本格的に非米システムを使うようになる。

そのうち米連銀のQTの自滅策がドル崩壊を引き起こし、米国側のシステムが使い物にならなくなり、人類が使えるのは非米システムだけになる。

その前後に、自滅していく米国覇権に従属して苦しみが拡大する米国側の諸国の中からも、米国を見限って非米側に接近する国が出てくる。

米国側の自滅によって世界の中心になる非米側とは、つまるところ「中国覇権体制」でないのか。

世界を支配する覇権国が米国から中国に替わるだけでないのか。

独裁で人治の中国が、民主で法治な米国よりもましな覇権体制を作るとは思えないぞ。

そんな風に考える読者が多いかもしれない。

たしかに中国は、習近平の独裁体制で、情報公開も減り、意思決定方式や政策の実情が不透明だ。

米国の方が政治経済などの現状や戦略に関して能弁だ。

しかし能弁の中に詭弁が多く、ウクライナ戦争に象徴されるように、米国で語られる情報の中にインチキが急増している。

米国は民主党による選挙不正がひどく、もう民主主義でない。

米国は、中国と別の方向で無茶苦茶になっている。

米国側のマスコミはこの状態を報じないので、多くの読者が間違った概念を持ち続けている。

覇権に従属する側の諸国にとっては、米国覇権下よりも中国覇権下の方が住みやすい。

中国覇権の方が支配が弱いからだ。

米国覇権は絶対服従を強要する。

米国(米英)は諜報力を駆使して同盟諸国(対米従属諸国)の政治経済などの内情を把握し、米国の都合の良いように従属国の体制をねじ曲げていく(英国は、大戦期に米国に覇権を譲渡した後、諜報力を駆使して米国の体制をねじ曲げ、米覇権の黒幕=軍産として隠然と君臨してきたが)。

戦後の日本を見ればわかるように、米英の同盟国は徹頭徹尾の従属を続けてきた。

米国覇権の支配はとても強い。

細かく管理し、少しの離反も許さない。

米国が世界を細かく管理して強圧的に支配したがるのは、米国の覇権が英国から譲渡されたものであり、譲渡後に英諜報界が米国の諜報力をつけてやると言って入り込んで米諜報界になって冷戦などを起こし、米国覇権の本質が英国覇権であるからだ。

産業革命後、2度の大戦まで世界の覇権を握っていた英国は、欧州(オーストリア・ハンガリー帝国)、中東(オスマン帝国)、アフリカ、中南米などを細かい中小の国々に分割して相互に対立させ、世界に英国をはるかに超える大国がない状態を作ろうとし続けた。

英国自身が中規模の国なので、大国に経済発展されると敗けてしまい、覇権を奪われかねない。

世界中を、英国より弱い中小諸国の集まりにして、その上に英国好みの規則を設けた国際社会をかぶせ、英国が裏からそれを動かすのが19世紀以降の英国覇権体制だった。

いま世界に存在している諸大国はいずれも英国の世界分割戦略が失敗したので存在している。

中国は英国に分割されかけたが、米国が分割を阻止した。

インドは英国の直轄植民地だったので大きくて良かった。

英国は出ていく時にインド植民地をヒンドゥ教徒のインドとイスラム教徒のパキスタンに分割して独立させて恒久対立させた。

ブラジルは、ポルトガルの一部だったので分割できなかった

(中南米のスペイン領は、ナポレオンがスペインを制服している間に、英国に扇動されて独立国になったが、そのさい英諜報界は地域ごとに別々の独立運動を支援し、中南米のスペイン領が無数の国々わかれて独立するように仕向けた。

ポルトガルもナポレオンに征服されたが、その間ポルトガルの王政はブラジルで延命しており、英国が手を出せなかった)。

ロシアは、英国が海から東アジアに進出して植民地化するより少し先にシベリア鉄道を極東まで敷き終わって国土を急いで広げた。

それ以上のロシアの拡大・南下を防ぐため、時間切れの英国は日本を植民地化せず、むしろ長州藩を支援して明治維新を起こさせて日本を親英反露の近代国家に仕立てたが、第一次大戦で大英帝国が英米資本家に自滅させられた後に日本は独自覇権を希求し始め、英米は太平洋戦争が必要になった。などなど。

このように大英帝国=英国覇権は、全世界の状況を細かく把握し、中小の諸国に分割したり、相互に対立させたり、内政干渉して政権をすげ替えたりして覇権を維持した。

第二次大戦での敗北回避のために、英国は米国に覇権を譲渡する条件で参戦してもらって戦勝した。

当時、世界の戦争のほとんどはユーラシア大陸で、英国の分割支配の世界戦略の結果として起きていた。

米州大陸にある米国はユーラシアの戦争が他人事で、戦争体質をやめさせるため英国から覇権を取り上げ、米国が新設する国際連合に覇権を移す「覇権の機関化」をやって、世界の戦争体質を終わらせようとした。

米国が作った国際連合は、相互に拒否権を持つ5大国(米英仏ソ中。P5)で構成する安保理常任理事会が機関として覇権(戦争と平和に関する最高意思決定権)を持つ多極型の世界体制だった。

米国は多極型の覇権を好んでいた。

だが英国は、米国や国連に覇権を譲渡する一方で、お得意の諜報力を駆使し、米国にも諜報機関が必要だから作ってやると言って、戦時中に新設された米諜報界(のちのCIAなど)を英国系の勢力が牛耳り、戦争報道の管理を通じて英国傘下の米諜報界がマスコミや世論操作を管理する構造が出来上がった。

米諜報界はマスコミや軍事産業や政財界(これらの総称が軍産複合体)を動かし、米国がソ連や中国を敵視する冷戦構造を作り上げ、国連のP5を内部分裂させて機能不全に陥れた。

米国自身が国連を中ソに味方する悪い組織として退ける世論も扇動され、代わりに米国が英国と組んで独仏日など同盟諸国を傘下に入れつつソ連中国と恒久対立する冷戦型・NATO軍産の体制が組まれた。

国連でなく、英国が操る軍産に牛耳られた米国が覇権を握り、英国流の強圧的で細かい世界支配を続ける状態になった。

このような経緯から、米国の覇権運営は強圧的で細かい。

日欧などの同盟諸国は米国に絶対服従させられている。

同盟諸国は、米国というよりも、米国の背後にいる英国に絶対服従させられてきた(近年の英国は、米国側からの逆襲的な逆乗っ取りによっておかしくさせられているが)。

英国の国益に沿って、冷戦を口実に、英国のライバルであるドイツが東西に長期分割された。

絶対服従の米国覇権に比べると、新たに出てきた(明清以来400年ぶりに復活してきた)中国の覇権は、明清時代と同様、ゆるやかで縛りが弱い。

だから非米側は、中国が他の諸大国を圧倒する「中国覇権体制」でなく、中国が他の諸大国と立ち並ぶ「多極型覇権体制」になっている。

この新世界秩序について考察する前に、すでに今回たくさん書いているので、ここでいったん打ち切って配信する。

執筆がなかなか進まず、何日もかかってしまったし。

続きは次回に書く。